灌溉农田却陷出一个黑洞,考古队:下面是唐朝皇帝的先祖

甘肃的朋友或许知道,此处多砂砾,少沃土,但在历史上这里却是河西地区的经济、政治和文化中心,尤其在魏晋十六国时期,这里还曾诞生了一代政权;今天的甘肃在古代虽然不属于中原地区,但在五胡时先后诞生了匈奴、羯、鲜卑、羌及氐五个实力强悍的北方政权,汉武帝建武威郡后,这里称为“凉州”,也就是为震一时的“西凉帝国”。事隔千年之久,西凉王朝早已覆灭,到晚唐时期,连皇陵也难觅踪迹;直到2001年,酒泉一处农田忽然发生塌陷,考古队终于找到了传说中的“建世陵”,由此揭开了西凉王朝神秘面纱的一角。

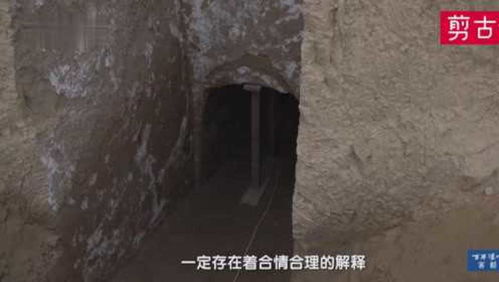

说这话还要回到2001年,甘肃酒泉丁家闸,过去是一片荒无人烟的砾石滩,奇怪的是,这里却赫然耸立着一座“小土山”;至于土山成于何时,就连当地人也说不清楚,随着发展的需要,土山东北一侧被开垦成农田。虽说甘肃相对缺水,但这里的农田却尤其的干旱,其灌溉用水量明显比其他地区要多,而且庄稼的长势也并不怎么好。终于有一天,土山一侧的这片农田忽然发生了地面塌陷,出现了一个深不见底的“黑洞”;消息传出后,当地考古队迅速行动,经过一番勘查后,初步确定“黑洞”下面应该是一处古代墓葬,而发生塌陷是因为长期的灌溉渗水所致。

为了更好的保护地下古墓,一场抢救性发掘就此展开,以地面的初步勘查来看,这应该是一座大型砖石墓,其深度竟达到了20米以上,这在甘肃考古史中也称得上罕见;如果仅这些也就罢了,考古队进入墓道后更加感到惊奇,因为这段墓道太过幽深,足有71米,如此长度的墓道也凸显出这座古墓的不一般。简单的说,古墓的墓室面积达到了90平方米、加上71米长的墓道,总面积达一百多平方米,如此宏大规模似乎也说明了墓主人王的王侯身份;整座古墓均以青灰条砖筑成,墓内大抵分为车马室、贮藏室、甬洞、照墙、石门、通道、前室、耳室、过道、后室等10部分。

考古队初入墓室便看到绘有精美壁画的照墙,内容为青龙、白虎、朱雀、玄武、白鹿等代表祥瑞的神兽;在石门右侧方形砖上也有精美壁画,内容好似站立着的三位侍臣,身体侧向墓门,其中两臣头戴官帽,身着朝服,手持笏板,好似在恭敬等候,犹如进宫朝拜,从壁画内容看,似乎也能反映出墓主人的尊崇身份。稍显遗憾的是,灌溉农田却陷出一个黑洞,考古队:下面是唐朝皇帝的先祖古墓内虽铺有整齐地砖,但已被人为损坏,墓室内还残存有大量草木灰和木炭屑,其后室棺床也被严重扰乱,南壁留有两处盗洞,明显已有前人“光顾”过这里,并且进行了故意焚烧;虽说如此,考古队还是发现了陶豆、陶钵、银簪、银扣饰、鎏金的铜泡钉、铜饰件、铜钉、铁棺钉等器物。

说到这或许有朋友着急了“啰嗦了这么久,墓主人究竟是谁?”专家通过对墓葬的形制,以及出土文物的研究判断,这位墓主人在古代至少处于“王”的级别;历史上,在酒泉称王的只有西凉王“李暠”,《晋书》记载“王葬建世陵,于酒泉西十五里”,《酒泉县志》中也同样记载着“西凉武昭王陵在县西十五里”的内容,以其地理位置判断,这座古墓应该就是西凉王“建世陵”,其墓主人正是为震一时的西凉开国皇帝“李暠”。说到这个“李暠”或许有朋友不是很熟悉,但他的祖上想必多数人都有所耳闻,即西汉名将“李广”,李暠是李广的第十六代世孙;李暠的一生颇为传奇,虽生于乱世却有着与祖上一样的文治武功,少年时便在凉州为官,从一名小小的敦煌令,直到成为手握重兵的宁朔将军。

魏晋时,北方游牧势力搅扰中原,凉州也到了岌岌可危的时期;公元400年,晋昌太守拥立李暠为大都督、凉公,统领秦、凉二州,同年李暠正式自立为王,凉州由此改称“西凉”。当时正处中原与北方胡羌矛盾最为尖锐的时刻,李暠虽自立政权,但其身份仍为汉人,因此摒弃政权地域的限制,大量接收躲避战祸的中原移民,使得西凉人口快速增加,这也起到了促进西凉发展的作用;公正的说,当时胡人在中原土地上横行劫掠,某些地区甚至难觅汉人踪影,就在这一危机关头,李暠统治的西凉倒成了乱世中的“避风港”,其国力日益增强,虽不至于国泰民安,但民间百姓也能安居乐业。

“西凉国”在乱世中威名一时,李暠在位十七年,谥号武昭王,庙号太祖,葬于建世陵;李暠为汉人做出了历史贡献,甚至在唐朝建立后,唐皇还追尊为先祖,到了唐玄宗时期,又追封其为“兴圣皇帝”,并派专人赶赴凉州,对世陵进行了大规模修缮,并筑造宗祠,御笔亲题“兴圣皇帝祠”匾额一块。但随着历史发展,盛极一时的大唐王朝也走向了没落,世陵毁于战火,晚唐时已变成了“牧童歌冢上,狐兔穴坟旁”的荒凉景象,地面建筑荡然无存,随后逐渐被世人遗忘;没想到的是,如今发现的这座古墓就是千年前“兴圣皇帝”地宫,其出土文物也为历史研究提供了新的资料佐证。

总的来说,李暠自敦煌迁都酒泉,发展军屯、提倡民垦、励精图治,把酒泉变成了河西地区的经济、政治、文化中心;这座古墓的发现,其历史意义已超过了发现文物的本身价值。